- 01 88 40 21 80

- 9 bis rue Lacuée, 75012 - Paris

Une plongée dans l'histoire fascinante du carrelage et des azulejos

Etymologie et origine antique

Étymologie

Le mot « azulejos » dérive de l’arabe « al zulaycha », signifiant « petite pierre polie », et non du mot « azul » qui signifie bleu. Au début , les premiers carreaux émaillés en Espagne au XIIIe siècle étaient plutôt verts, bruns et jaunes, contrairement à l’idée répandue selon laquelle ils étaient bleus. L’objectif premier était de reproduire les mosaïques gréco-romaines du Proche-Orient ou d’Afrique du Nord en utilisant des morceaux de carreaux de faïence colorés, au lieu de petites tesselles de marbre poli. Cette méthode était moins laborieuse que de polir des marbres importés. Les « zelliges » marocains, des mosaïques de petits morceaux de faïence colorés, partagent la même étymologie et la même structure avec la mosaïque que les « azulejos » hispaniques.

Les premières faïences

Tout commence en Egypte et en Mésopotamie en 2600 avant J.C. , c’est à cette période que l’on retrouve les premiers carreaux de faïences. Ces faïences servaient au départ à décorer les lieux religieux comme le montre cette photo d’un Lion passant représenté sur la voie processionnelle de Babylone ( voie qui servait lors de la grande procession du 8eme jour de la fête du nouvel an Babylonien ) .

Cependant, pendant l’Antiquité, la technique de recouvrir la céramique d’un émail opaque était exclusivement pratiquée dans les régions orientales et, en réalité, elle fut ultérieurement oubliée. Le monde gréco-romain n’était pas familiarisé avec cette technique et a plutôt utilisé des peintures sur enduit frais (« fresque »), des stucs ou des mosaïques.

La redécouverte de l’émail et l’expansion de la faïence

Ce n’est qu‘au IXe siècle que les carreaux émaillés refirent surface . Ce sont les Sassanides , un peuple perse qui redécouvrirent et fabriquèrent des carreaux émaillés. Leurs voisins Arabes , les Abbassides s’emparèrent de cette technique et la diffusèrent dans le monde arabo-musulman , des portes de Constantinople à l’Espagne.

L’arrivée des azulejos en Europe

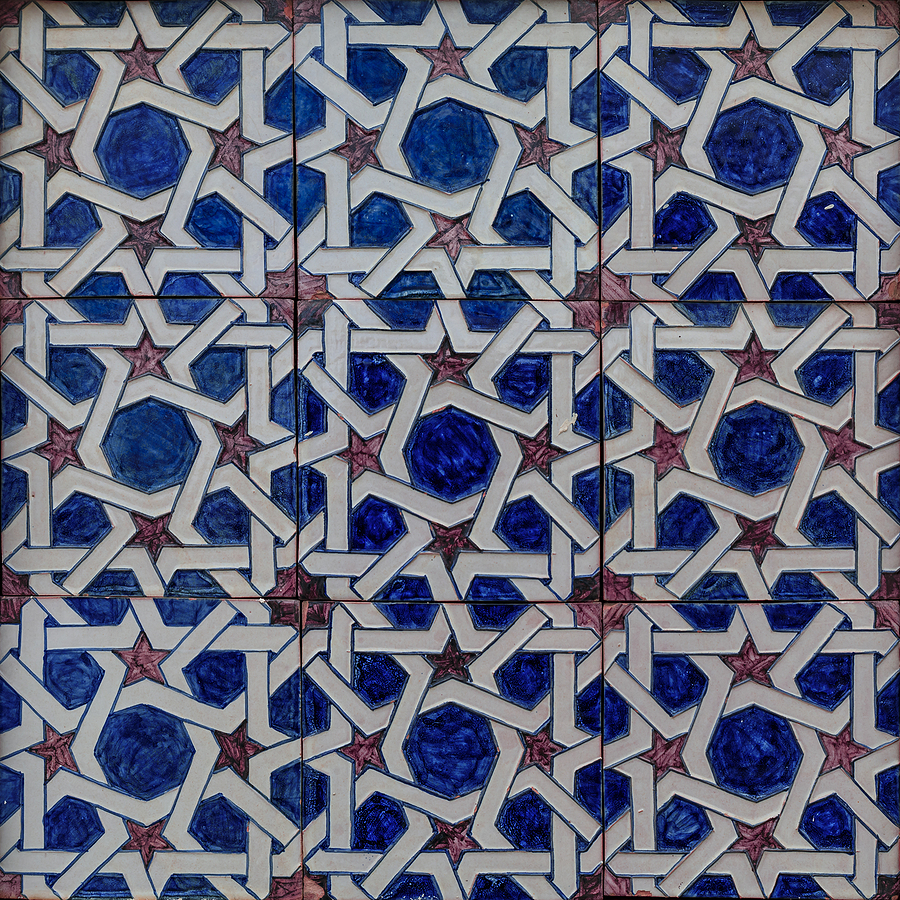

Les Arabes ont introduit en Europe l’art des carreaux émaillés, en commençant par l’Espagne. Les premières utilisations de ces carreaux étaient des assemblages géométriques de morceaux découpés, connus sous le nom d' »Alicatado »(assemblage d’azulejos). Des exemples magnifiques de ces motifs sont encore visibles à l’Alhambra de Grenade.

Les schémas ornementaux représentaient la culture arabo-musulmane, qui privilégiait les formes géométriques. Cependant, l’Alicatado était une technique coûteuse car elle nécessitait beaucoup de travail de découpe et produisait beaucoup de chutes. Pour remédier à ces inconvénients, les artisans ont commencé à appliquer directement les émaux colorés sur l’argile, en les séparant pour éviter leur mélange.

Ces séparations étaient réalisées en traçant des contours avec un corps gras mélangé à un pigment noir, qui se transformait en un fin trait noir lors de la cuisson. Cette technique de cloisonné était appelée « cuerda seca » en Espagne. Les azulejos produits selon cette technique présentaient principalement des motifs mauresques, similaires aux compositions d’Alicatado.

Vers les années 1500, la technique de « cuerda seca » fut remplacée par celle de « arista » ou « cuenca », où le cloisonnement était réalisé avec de fines arêtes d’argile en relief. Il n’y avait donc plus de ligne noire entre les motifs de couleurs différentes. Cependant, cette production visait principalement à imiter à moindre coût les motifs d’Alicatado. Les principaux centres de production en Espagne étaient Malaga, Séville, Valence (Manises et Paterna) et Talavera de la Reina.

La Renaissance : Une évolution des azulejos en Europe

À la fin du XVe siècle, la Renaissance apporte des changements importants dans l’évolution de l’azulejo. En Italie, la technique de la majolique se développe, produisant des plats et des vases en terre cuite émaillée avec des décors colorés complexes tels que des rinceaux, des personnages et des grotesques. La ville de Faenza, un centre de production majeur, donne naissance au terme « faïence » en français.

Des carreaux commencent à être décorés avec ces motifs.

Vers 1498, un peintre italien de majoliques, Francesco Niculoso, également connu sous le nom de Niculoso Pisano en raison de son origine à Pise, s’installe à Séville en Espagne. Il introduit la technique de la majolique en Espagne et l’applique brillamment à l’azulejo. Jusque-là, les carreaux étaient découpés, les couleurs étaient vives et appliquées en aplat avec une intensité uniforme. Le style italien « pisana » est plus pictural : les carreaux sont peints comme des tableaux. Par conséquent, une riche palette de couleurs est utilisée (bleu, jaune clair, jaune foncé, vert, brun, blanc, noir, violet). Ce qui est révolutionnaire, c’est la recherche des effets de clair-obscur et de dégradé. Ainsi, la production artisanale basée sur une répétition quasi-industrielle laisse place à une création artistique. Le style des azulejos est complètement transformé, avec l’apparition de grands panneaux décorés présentant des scènes figuratives et narratives. L’influence de Pisano est considérable, et il est imité à Tolède, Valence, Talavera de la Reina, ainsi qu’au Portugal. C’est au Portugal que cet art va prospérer le plus, devenant l’une des caractéristiques du pays.

Une évolution approfondie des styles et le début de l’art céramique au Portugal

C’est vers la fin du XVIIe siècle que les azulejos tels que nous les connaissons font apparition : ce sont les hollandais qui pour concurrencer la porcelaine chinoise ont commencé à produire des faïences en blanc et bleu . Les portugais après le tremblement de terre de Lisbonne (1755), ont donc commandé ces panneaux afin d’en couvrir leur édifices , et très vite ce type d’azulejos va devenir une pratique très populaire au XVIIIe siècle puisque de nombreux artisans ont commencé à imiter ce type de carreaux .Cet art est au summum de sa pratique : la maîtrise des peintres d’azulejos est telle que certains artistes signent leur panneaux.

Ensuite vint le temps du style rococo , combinant rocaille et baroque, avec des ornements encore plus chargés. Les gravures de Jean-Antoine Watteau inspirent des scènes galantes, bucoliques, pastorales et des promenades de couples aristocratiques. Cependant, au XIXe siècle, après ces excès de frivolité, une tendance vers la vertu et la simplicité de l’antique émerge. Le style néoclassique s’impose, influencé par les gravures de Robert et James Adam. Les encadrements des panneaux deviennent plus légers et simplifiés, tandis que la polychromie riche revient en force.

Du XIXe siècle à nos jours

À la fin du XIXe siècle, l’Art Nouveau émerge en France et ravive l’intérêt pour la céramique architecturale, notamment grâce à l’utilisation du grès résistant au gel. Les représentations sont principalement végétales, caractérisées par des motifs ondoyants et féminins, influencés par les affiches d’Alphonse Mucha et d’Eugène Grasset. L’exposition universelle de 1900 mettra en avant cette forme d’art céramique. Le cloisonné, technique abandonnée depuis plusieurs siècles, fait son retour, de même que l’invention du pochoir. Les façades des maisons, des boutiques et des restaurants sont ornées de panneaux décoratifs ou de frises décoratives, souvent à motifs floraux et parfois en relief.

De nos jours, il n’y a plus de style homogène dans les créations céramiques, qui sont principalement l’œuvre d’artistes individuels plutôt que de céramistes. Ces artistes s’expriment occasionnellement à travers cet art. Les stations de métro de Lisbonne et la Casa da Mùsica de Porto (conçue par l’architecte Rem Koolhaas) témoignent de la vitalité de l’utilisation de la céramique dans l’architecture, notamment au Portugal.